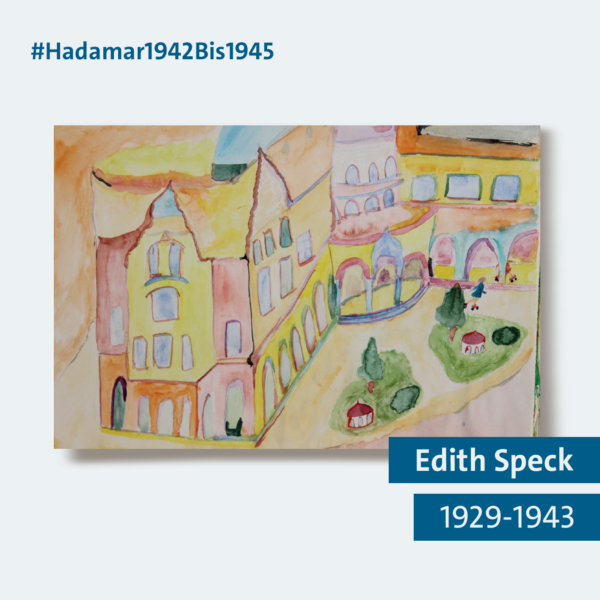

„Rollschuhfahren, das ist eine feine Sache!“, erinnerte sich Hannelore an ihre Freundin Edith. Die beiden Mädchen wohnten in der gleichen Nachbarschaft und hatten sich schnell angefreundet. Oft trafen sie sich draußen zum Spielen und Rollschuhfahren. Im Sommer 1943 verloren sie sich jedoch aus den Augen, als Edith in ein „Erziehungsheim“ gebracht wurde und nicht mehr zurückkehrte.

Edith war bereits mit 10 Jahren Vollwaise geworden. Anfang der 1930er hatte sie mit ihren Eltern und ihrer Großmutter zusammen in Wiesbaden gewohnt, bis ihre Eltern 1935 nach Worms gingen und sich scheiden ließen. Ein Jahr später wurde ihre Mutter in eine Heil- und Pflegeanstalt eingewiesen. Edith blieb bei ihrer Großmutter in Wiesbaden. 1937 verlor sie zuerst ihren Vater, drei Jahre später auch ihre Mutter.

Bei ihrer Mutter wissen wir, dass diese im Mai 1940 in die „Euthanasie“-Tötungsanstalt Grafeneck gebracht und im Zuge der „Aktion T4“ ermordet wurde. Ob und was Edith von dem Schicksal ihrer Mutter erfuhr, ist unbekannt.

1941 kam Edith auf die Mittelschule. Sie hatte gute Noten und es schien ihr bei der Großmutter trotz allem gut zu gehen. Als ihre Großmutter aufgrund ihres Alters in ein jüdisches „Schwestern- und Altersheim“ kam, zog Edith zu einer Pflegefamilie. 1942 verlor Edith schließlich auch ihre Großmutter. Anfang September wurde diese nach Theresienstadt deportiert – ein von der SS geführtes Ghetto. Bereits Ende des Monats starb sie.

Im Juni 1943 musste Edith ihre Pflegefamilie verlassen und kam in ein „Erziehungsheim für jüdische Mischlinge 1. Grades“. Dieses „Erziehungsheim“ war in der Landesheilanstalt Hadamar eingerichtet worden. Hier sollten Kinder und Jugendliche untergebracht werden, die unter staatlicher Fürsorgeerziehung standen und mindestens ein jüdisches Elternteil hatten. Dieses „Erziehungsheim“ existierte jedoch nur zum Schein, tatsächlich war Hadamar eine „Euthanasie“-Tötungsanstalt, in der zwischen 1942–1945 mit überdosierten Medikamenten, Hunger und Vernachlässigung gemordet wurde. Durch das „Erziehungsheim“ gerieten auch Kinder und Jugendliche in die NS-„Euthanasie“, die nicht zwangsläufig psychiatrische Diagnosen hatten. Sie wurden aus rassistischen Gründen verfolgt und über das Fürsorgesystem hatte man Zugriff auf sie. Edith überlebte nur eine Woche. Am 7. Juli 1943 starb sie.

Nach Kriegsende erinnerte sich eine der Stationsschwestern an Edith: „Das Kind war ungefähr 13 Jahre alt, hat wohl eine sehr gute Schule besucht, war recht intelligent, war niemals auffällig, hat sich niemals auffällig betragen. Sie war recht lustig, niemals frech und ungezogen, völlig normal, körperlich, geistig, charakterlich.“ Und auch ihre Freundin Hannelore vergaß Ediths freundliche Art nie: „Sie war voller Freundlichkeit, Liebe und Lachen. Sie war lustig, und sie war meine Freundin.“

Heute liegen für Edith, ihre Mutter Elisabeth und ihre Großmutter Ida in Wiesbaden Stolpersteine. Seit Januar 2023 gibt es eine digitale Sonderausstellung der Gedenkstätte zu weiteren Kindern aus dem „Erziehungsheim Hadamar“.