Von der ersten, 1983 eröffneten Ausstellung im historischen Keller bis hin zur heutigen Dauerausstellung, die im Jahr 1991 eröffnet wurde, erlebte die Gedenkstätte Hadamar eine wechselvolle und spannende Entwicklung. Unser Leiter PD Dr. Jan Erik Schulte und unsere wissenschaftliche Dokumentarin Dr. Esther Abel referierten auf der in Hadamar stattfindenden Tagung zur „Wiederentdeckung der Krankenmorde“ über die Institutionalisierung der Gedenkstätte Hadamar. Sie legten dabei drei verschiedene Phasen dar, die aus der Rückschau erkennbar sind.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die Verbrechen der NS-„Euthanasie“ zwar auch in Hadamar öffentlich gemacht, und es entwickelte sich ein kontinuierlicher Prozess der Erinnerung, doch weitgehend ohne eine breitere öffentliche Wahrnehmung. Erste Versuche waren die Anbringung des Reliefs 1953 und die Einrichtung der Gedenklandschaft 1964. Aber erst durch einen erinnerungskulturellen Aufbruch in der Auseinandersetzung mit dem NS-Regime begann auch in den 1970er und 1980er in Deutschland eine vertiefte Beschäftigung mit der NS-„Euthanasie“. Einen großen Teil zu diesem Umdenken trug die Miniserie „Holocaust“ bei, die die „Euthanasie“ in Hadamar erstmals visualisierte.

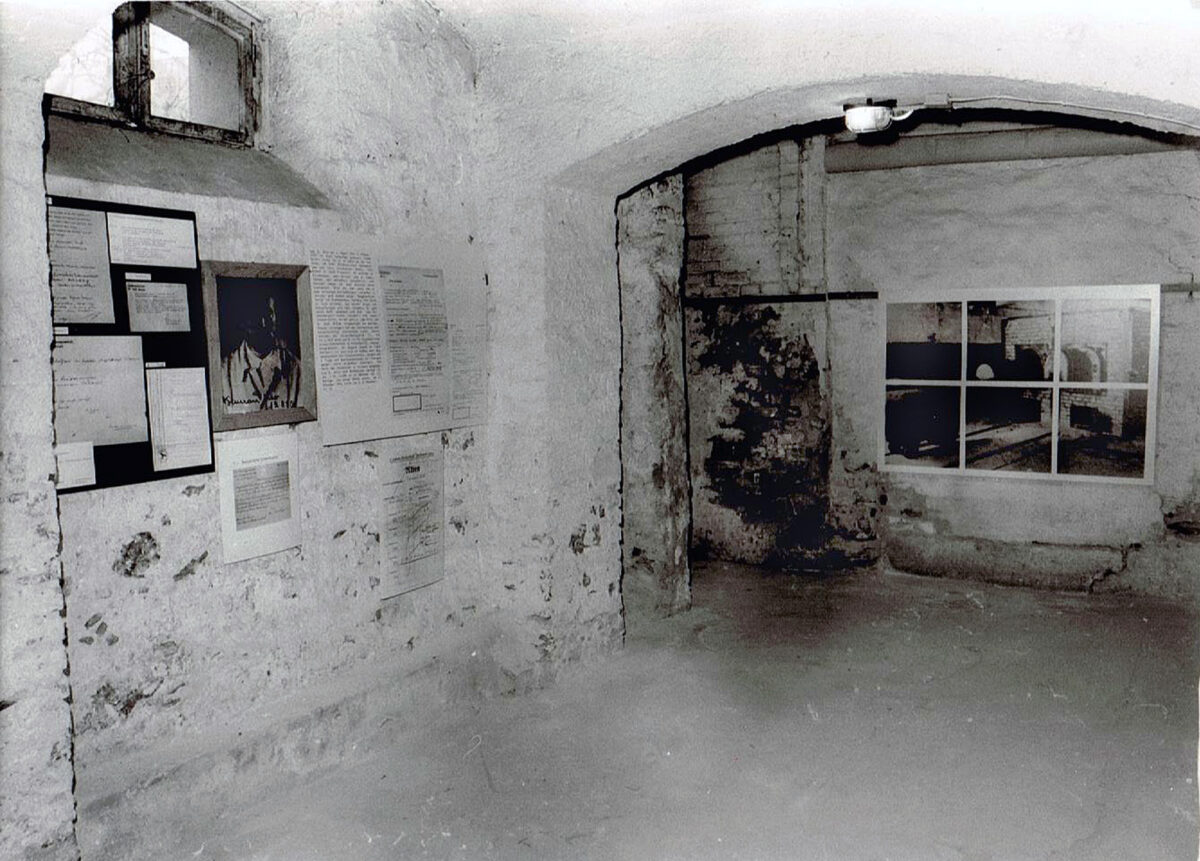

In Hadamar begann die Phase des „Aufbruchs“: durch die Auswertung und Verzeichnung des historischen Aktenbestandes, sowie die Initiierung der erwähnten ersten Ausstellung. Rückblickend wurde an diesem Tag die Gedenkstätte Hadamar gegründet. Die Initiative lag in dieser Phase bei örtlichen Verantwortlichen; eine Bürgerbewegung wie an anderen Orten gab es nicht. Auch der Landeswohlfahrtsverband Hessen wurde als Träger aktiv und plante, die Geschichte der vom LWV übernommenen Kliniken aufzuarbeiten.

Die zweite Phase begann ab Mitte der 1980er Jahre und wird von Abel und Schulte als „Orientierung“ bezeichnet. In dieser Zeit übernahmen neben der Verwaltungsspitze des LWV Hessen und einem örtlichen Beirat vor allem externe Expertinnen und Experten die Initiative. Als Ergebnis der Beratung des örtlichen Beirats erhielt die Gedenkstätte zunächst den Namen „Gedenkstätte Mönchberg“. 1986 wurde der Beschluss gefasst, die Gedenkstätte räumlich auszuweiten und eine neue Dauerausstellung einzurichten.

Damit begann die Phase der „Stabilisierung“. Seit 1989 wurde an einer neuen Ausstellung gearbeitet. Zugleich etablierte sich ein örtliches pädagogisches Team, das die Bildungsarbeit verantwortete. Ohne den personellen Aufbau vor Ort, zunächst über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, hätte die Gedenkstätte nicht etabliert werden können. Mit der Eröffnung der Ausstellung im November 1991 erhielt die Gedenkstätte Hadamar ihren heutigen Namen. Damit war auch symbolisch der Prozess der Institutionalisierung abgeschlossen. Die kontinuierliche Gedenkarbeit und Erinnerung an die Verfolgten und Ermordeten war gesichert.